Blütezeit

Der Übergang Saderlachs an die ungarische Verwaltung (Temescher Cameraladministration) hatte zunächst keine spürbaren

Folgen. Bedeutsamer waren die organisatorischen Umstrukturierungen der Bodenbesitzverhältnisse. Schon am 4. Januar 1775

wurden die Ortsfluren nach dem neuen Urbarialrecht aufgeteilt. Die Individualeinteilung der Grundstücke erfolgte nach den “

Conskriptionlisten“ der siebziger Jahre (‘Urbarrium Banaticum‘). Der Saderlacher Hotter bestand 1778, also 40 Jahre nach der

Ansiedlung aus : 106 ganzen, 6 halben und 3 viertel Sessionen. Eine Session bestand aus 34 Joch : 24 Joch Ackerfeld, 6 Joch

Wiesen, 3 Joch Hutweide, sowie 1 Joch Hausplatz und Hofstelle. Die halbe Session umfaßte 19 Joch: 12 Joch Ackerfeld, 4 Joch

Wiesen, 2 Joch Hutweide und gleichfalls 1 Joch Haus- und Hofstelle. Die Viertelsession dementsprechend weniger. Bedeutsam

wurden nunmehr die neuen Grundherrenverhältnisse. Denn durch den Verkauf der Güter wurden die Saderlacher erneut unfreie

Leibeigene der Grundherrschaft. Im Jahre 1781 wurde Saderlach an Basil Damjanovich für 59.200 Gulden ‘verlicitiert‘. Dieser

verkaufte das Gut einige Jahre später an Sigismund Lovasz um 75.000 Gulden (Sigismund Lovasz der Gründer von

Sigmundhausen; Borovszky, 1910). Man übernahm Hof und Grund in Erbpacht, doch die Grundherrschaft war alleinige Person

des öffentlichen Rechts: sie alleine konnte den gewählten Schultheiß und die Geschworenen ernennen. Ihr stand das Maut- und

Wasserrecht zu, das Mühlen-, Schank- und Fleischhaurecht sowie der Ziegelschlag. Man pachtete zwar alljährlich die Rechte,

doch die Abgaben nahmen kein Ende.

In Saderlach, wo zeitweise bis zu 10 Mühlen auf der Marosch trieben, mußte man jährlich 6 Gulden für einen Mühlenbestand

entrichten. Jedes Haus hatte einen Sessionalgulden sowie jährliche Fron- und Spanndienste die sogen. “ Robot “ zu entrichten.

Für eine ganze Session waren es 104 Tage (davon 45,5 in natura und 58,5 mit einem Kreuzer ablösbar). Eine halbe Session hatte

immerhin noch 58 Robottage, sogar ein Kleinhäusler noch 8 Tage Frondienst. Hinzu kamen : Fruchtzehnte, Zehnte für Lämmer,

Bienen, Tabak usw.

All diese Abgaben bedeuteten eine schwere Belastung für die junge Gemeinde. Das Dorf entwickelte sich wirtschaftlich und

kulturell, auch wenn die Verbindung zur Urheimat allmählich abriß und keine Verwandten mehr nachfolgten. Man hatte die

schwarze, fette Scholle des Banats mit Schweiß und Tränen getränkt und in mühevoller Handarbeit fruchtbar gemacht. Führwahr

ein guter Tausch gegen den kargen Boden in der Schwarzwälder Urheimat. Not und Tod formten die Generationen. Ihr Reichtum

war die große Zahl der Kinder, z.B. 1763 waren von 510 Einwohner 258 Jugendliche (148 zwischen 1-10 Jahre alt). Man blieb

eingebettet im geschlossenen Kreis der allmählich wachsenden dörflichen Sippen.

Die gewollte sprachliche Isolierung durch die alemannische Mundart förderte zusätzlich den Überlebenswillen und die

Selbstbehauptung. Die Verwaltungssprache war Amtsdeutsch, man hatte seinen gewählten deutschen Richter, dem die

Geschworenen und der Ältestenrat zur Seite standen. Deutschen Schulunterricht gab es schon seit 1740 in einem eigens dafür

eingerichteten kleinen Schulhaus. Als dieses zu klein wurde, kaufte die Gemeinde das neben dem Pfarrhaus liegende

Bauernhaus und baute 1814 eine neue größere Schule. Die Lehrer wurden von der Gemeinde bezahlt (170 Gulden, dazu

Wohnung und verschiedene Naturalien, wie 70 Preßburger Metzen Weitzen; ein Hilfslehrer 85 Gulden u. Naturalien). Obzwar

der Schulbesuch nicht verpflichtend war, bestanden die Saderlacher auf gute Schulbildung. So nahmen z.B. 1830 von 318

Kindern im Schulalter 248 regelmäßig am Unterricht teil .(Eisele) Die sich früh abzeichnende tiefe Religiosität der Saderlacher,

gepaart mit einem ausgesprochenen Bildungsinteresse, bleiben auch bei den folgenden Generationen bestehen und werden in

den kommenden Jahren das ganze Banat befruchten. Am 15. Februar 1777 ernennt ihre Kaiserliche Majestät den Saderlacher

Capellanum curatum Jakob Puzz zum “würklichen” Pfarrer zu Saderlach. Da der Raum in dem der Gottesdienst stadtfindet nicht

den viertel Teil des Volkes faßt, wird von der Temesvarer Kameralherrschaft 1778 die erste kleine Kirche errichtet. Die alte

Einwanderungsglocke von 1749 hat alle Kriegswirren überstanden und hängt noch (n. Siebenhaar) heute in der neuen 1870/71

erbauten großen Kirche. Auch wenn in den Jahren 1790, 1813 und 1817 jeweils etwa 100 Todesfälle (Choleraepidemie)

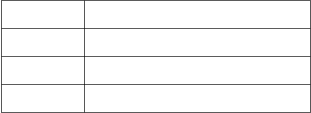

verzeichnet sind, so entwickelt sich die Gemeinde auffallend gut:

Schon aus diesen Zahlen wird ersichtlich, daß die stetig ansteigende Bevölkerung eine Neuordnung und Erweiterung der

Hausgründe erforderte. So wird der Ort 1812 mit der Straßgasse (entlang der Landstraße) und um die ersten Häuser der

“Vorstadt” erweitert. Die Hausplätze wurden von der Grundherrschaft gekauft, sowie der größte Teil der herrschaftlichen Felder,

wie die Überlandfelder u. die Felder der Mailather Herrschaft schon immer gepachtet waren. Vom Felnaker Hotter übernahm

man die 700 Joch Allodialgrund und verteilte sie an 176 Einwohner. 1820 werden die Wiesenfelder am Gemeinderand aufgeteilt

und in Bearbeitung genommen; 1826 schließlich die “Neuen Weingärten” von der Grundherrschaft auf 35 Jahre gepachtet und

auf ewig übernommen. Die Saderlacher erwiesen sich in all den Jahren als pünktliche Steuerzahler, so daß Graf Ladislaus

Zelensky - in Vorwegnahme der kommenden Ereignisse - ihnen aus eigenem Antrieb die Zehentzahlungen auf ein Drittel

verringerte (1846).

Die Revolutionsjahre von 1848/49 rissen auch die Saderlacher in ihren Sog. Die unmittelbare Nähe zur Festungsstadt Arad

bringt abwechselnd ungarische Revolutionsgardisten oder kaiserliche Truppen in den Ort. Verproviantierungen und

Fuhrwerkdienste sind an der Tagesordnung, die Felder verwüstet, die Ernte kann nicht eingebracht werden. Aus dem Bericht des

“Augenzeugen” Josef Weiß geht eindeutig eine eher ungarnfreundliche Haltung hervor. Mit großer Begeisterung hat man sich

zur Erkämpfung der Freiheit und für die Abschaffung der Grundherrschaft auf die ungarische Seite geschlagen. Saderlach stellte

mit 270 Nationalgardisten ein im Vergleich überdurchschnittlich hohes Kontingent, allerdings ohne größere menschliche

Verluste. Der Richter Johann Klein bezifferte die Kosten der Gemeinde auf 3246 Gulden. Somit ist auch leicht erklärbar, daß die

Zeit der Serbischen Wojwodschaft (1849-61) als Schreckensherrschaft empfunden wurde und schon am Neujahrstag 1861 die

ungarischen Fahnen freudig gehißt wurden. Allgemein begrüßte man zunächst den Ausgleich mit Ungarn (1867), zumal den

Nationalitäten der freie Gebrauch der Muttersprache und Selbstverwaltung versprochen wurde. Erst später wird der

Assimilationsdruck spürbar, blieb aber in Saderlach eher wirkungslos. Schlimm war das Hungerjahr von 1863. Die Gemeinde

mußte eine Armenkommission aufstellen. 39 Kindern und 19 älteren Leuten wurde täglich eine warme Mahlzeit gereicht, 87

Personen mit Brot und Lebensmittel versorgt. Die Sippengemeinschaft erwies sich als belastbar, sie war stets von dem

ausgeprägten Gemeinschaftssinn getragen. In den letzten Jahrzehnten des 19 Jhs. erlebte der Ort eine ungeahnte Blütezeit, die

Bevölkerungszahlen explodierten förmlich. Mehr und mehr sucht man sein Glück in anderen Gemeinden des Banats, oder im

nahen Ausland.

Schon 1844 bekommt Saderlach eine Tochtergemeinde, als 28 Familien -insgesamt 130 Seelen- den Ort Kovacsi bei

Temeschburg gründen (Braun, Eisele, Fohr, Morath, Mühlbach, Neff, Bautz, Spuhler, Weiss, Urch u.a.). Leider ging dort die

alemannische Mundart im Sog der späteren Zuzügler unter. Weitere Gruppen ziehen nach Sigmundhausen und Vadasz (1884).

In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts begann die Auswanderung nach Amerika und Übersee. Insgesamt sind

etwa 314 Personen nach Amerika ausgewandert, allein 1905 waren es über 70 Personen.

Der Bevölkerungsstand erreichte 1890 seinen höchsten Stand:

Die befestigten sozialen Strukturen führen nunmehr auch zu einem blühenden Vereinswesen. Aus der Bürgergarde von 1848

entwickelte sich um 1850 die “Bürgerwehr” als “Freiwilliger Saderlacher Schützenverein”. Ursprünglich in schlichter blauer

Jacke, weißer Hose und Tschako, trug man später (nach der von Pfarrer Lorenz Streck 1871 durchgeführten Neugründung)

ungarische Schnürjacken, dunkelblaue Hosen mit Röhrenstiefeln und Tschako. Ab 1900 waren sie eher eine dörfliche

Paradetruppe, die bei festlichen Anlässen ausrückte und Ehrensalven abgab, oder kirchlichen Festtagen Glanz verlieh. 1921 wird

der Verein von den Rumänen verboten, Uniformen und Waffen wurden von den Behörden eingezogen. Es folgte 1853 die

Gründung des “Saderlacher Gewerbevereins”, der sich 1907 auflöste. 1867 wird der “Männergesangsverein” gegründet, 1889

die “Freiwillige Feuerwehr”, die über alle politischen Wirren hinweg, bis in die letzten Jahre von Deutschen kommandiert

wurde. 1989 wurde das hundertjährige Bestehen des Vereins mit feierlichen Paraden und beeindruckenden Schauübungen groß

gefeiert, als die letzten deutschen Kommandanten Josef Späth und Johann Steinkampf schon auf die Ausreisegenehmigung

warteten. Mit Ihrer Abreise ging das letzte Kapitel der deutschen Vereinsgeschichte Saderlachs zu Ende.

Bleibt noch zu erwähnen, daß 1892 der “Bauernverein” und 1900 eine “Creditbank” gegründet wurden . Mit dem Bau der

Eisenbahnlinie Neuarad - Perjamosch - Großkikinda öffnete sich erstmals für die Saderlacher die große Welt (1909 / 10). Das in

der ungarischen Zeit niedergehaltene und verkümmerte deutsche Bewußtsein wird erst nach dem ersten Weltkrieg zur

eigentlichen Blüte kommen. Saderlach hat bei aller Sympathie niemals sein Deutschtum verleugnet. Es verdankte dies nicht

zuletzt hervorragenden Lehrern wie Johann Kunst(1861-1888), Josef Geiß (1871-1882), Johann Andres (1877-1906), Michael

Bakin (1883-1932), Johann Wagner (1890-1926) u.a. Da Saderlach keine Staatsschule hatte, sondern eine konfessionelle, war

der Magyarisierungsdruck geringer. Dem Alemannen konnte man die Muttersprache eh nicht nehmen, dazu war der Hotz zu stur.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte die erste Blüte des Saderlacher Gemeindewesens. Äußere Zeichen des

beginnenden und zunehmenden Wohlstandes sind die vielen gemeinnützigen Zweckbauten die während dieser Jahre errichtet

wurden: 1845 Errichtung des Gemeindehauses - aus ‚festem Material‘ (es steht i.Ü.und dient -öfter renoviert - noch heute als

Verwaltungssitz). 1853 Errichtung einer Schule mit zwei Klassenräumen und zwei Lehrerwohnungen aus Gemeindemittel; 1859

Errichtung des Pfarrhauses von der Grundherrin Gräfin Amalia Zelinsky, geb.Lovasz v.Eötvetenes - mit freiwilliger

Arbeitsleistung der Bevölkerung (Erweiterung um eine Kaplan - Wohnung); 1926 von der Gemeinde restauriert. 1871

Errichtung der heutigen großen Kirche mit eigenen Baumeistern, Zimmerleuten, Maurern in teils freiwilliger Arbeitsleistung ;

1870 Dritte Schulklasse in einem Privathaus, 1891 Schulneubau - Erweiterung der Schulanlage.

Ab der Jahrhundertwende war die Zahl der Deutschen Einwohner rückläufig. Hatte man noch in der zweiten Hälfte des 19 .

Jhs. 10 - 12 Kinder, so verringerte sich mit wachsendem Besitzdenken deren Zahl. Die ursprünglichen Urbarialgründe konnten

die gestiegene Zahl der Einwohner nicht mehr fassen, ein weiteres Teilen der Höfe war unmöglich. Auch wenn die Pachtgründe

beschränkt waren, hatte man sich doch schon sehr weit bis in die Nachbargründe ausgedehnt. So wurde es um die

Jahrhundertwende sozusagen üblich, eines der Kinder studieren zu lassen. Da in den achziger Jahren das Erlernen der

ungarischen Sprache Pflicht wurde, wurden -um Kost und Quartier zu sparen - viele Kinder zum Besuch der Mittelschule nach

Hodmezövasarhely in ‚ Tausch‘ gegeben. Die ungarischen Kinder lernten so deutsch, die Saderlacher halbwegs ungarisch.Viele

Jugendliche studierten weiter und zogen in die Fremde.

Auch finden wir auffallend viele Handwerker in den Städten Arad, Temeschburg, Lippa und in vielen anderen Gemeinden des

Banats oder Siebenbürgens. Die größte Anzahl der G‘studierten machen jedoch die Lehrer aus, da das Studium an den

Lehrerbildungsanstalten kostenlos war. Die meisten verließen 1919 Rumänien und zogen nach Ungarn. (Unter ihnen

hervorragende Pädagogen wie z.B. der Schulinspektor Johann Neff (Zadorfalvy)146, Johann Müller (34), Eva Hemmen

(Zadorlaky)166, Josef Karlik, 408 ,u.a.).

Auch wenn ein Teil der Bevölkerung ‚ungarnfreundlich‘ gestimmt war, im Kern war man deutsch. Durch die heimatliche

alemannische Muttersprache kam man erst gar nicht in die Gefahr, assimiliert zu werden. Zuhause in der Familie, in der Kirche

blieb man was man war, - ein deutscher Banater Bauer.

Der erste Weltkrieg zerstörte auf einen Schlag den heimatlichen Frieden. Aus Saderlach waren 342 Männer eingerückt, viele

über die ganzen Kriegsjahre hinweg. Währendessen bestellten Frauen und Kinder die Felder und sorgten für den Bestand der

Wirtschaft. 169 wurden verwundet, 55 fielen auf den Schlachtfelder Europas für die K.u.K. Monarchie.

Der Anschluß an Rumänien vollzog sich zunächst, wie auch das kurze serbische Intermezzo, in dumpfer, schicksalshafter

Erwartung auf kommende bessere Zeiten. Im Zuge der bürgerlichen Agrarreform wurden 1925 die ersten rumänischen

Neukolonisten angesiedelt (Straßgasse) und die Einrichtung der ersten rumänischen Grundschule. Gebaut wurde aber erst 1934

teils mit Staatsmitteln. Die zerfallende Österr.-Ungarische Monarchie rückte für alle Betroffenen die Nationalitätenfrage in den

Vordergrund. In Saderlach war man durch die eigene alemannische Mundart stets seiner Wurzeln bewußt, auch wenn dafür die

Identifikation mit der Gruppe weniger ausgeprägt erschien. Das nationale Erwachen begann in den Schützengräben des

Weltkrieges. Die Heimkehrer waren nicht mehr bereit, sich in die dörfliche Idylle zurückzuziehen. Erstmal wollte man sich in

das politische Geschehen einmischen, man begann sich als Teil des Ganzen zu sehen.

Beigetragen haben sicherlich auch die einsetzenden, immer enger werdenden Kontakte zur Urheimat. Nachdem in den

“Basler Nachrichten” schon 1894 die ersten Artikel über die wiedergefundenen Hotzen erschienen, besuchte Lehrer Krumm

1909 erstmals Saderlach. Ihm folgten alsbald weitere Heimatforscher; bis dann 1927 Maenner und später Künzig folgten. Prof.

Emil Maenner, von 1926 an, über zehn Jahre Präsident des Badischen Heimatvereins, lud 1930 die ersten Saderlacher nach

Karlsruhe zum Badischen Welttreffen : Lehrer Andreas Eisele und Frau Maria, Hans Müller, Josef Neff, Johann Wagner und Dr.

Josef Weiss. Es folgten unzählige weitere Begegnungen in Saderlach wie auch im Schwarzwald. Das nationale Erwachen brach

über das Dorf wie ein Naturereignis, selbst die letzten Zögerlichen wurden mitgerissen. Schon begann man mit den

Vorbereitungen zum größten Fest das der Ort jemals erlebt hatte: die 200 - Jahrfeier der Ortsgründung. Aus dem Reich kamen in

mehreren Gruppen über 100 Gäste. Unter ihnen Volkskundler wie Oskar Kilian, der Schriftsteller und Heimatforscher Hans

Matt-Willmatt, sowie Hotzenvater Gustav Huber von Hornberg. ( Es war der letzte Auftritt der berühmten alten Hotzenfahne,

die seit dem zweiten Weltkrieg verschollen ist ). Vom 14. August bis zum 21. September wohnte man bei den Basen und Vettern.

Die 200-Jahrfeier selbst, in Anwesenheit Bischof Pachas und unzähliger Vereine der deutschen Nachbargemeinden, war eines

der bedeutensten Ereignisse der Banater Geschichte. Dabei entstanden die einzigen Filmdokumente der Zeit (Festumzug ,

Hochzeit und Brauchtum) und erschienen gleich zwei Ortsmonographien. Prof. Dr. Johannes Künzig überreichte jeder Familie

die Ortsgeschichte das “Grüne Buch”, als Geschenk der Urheimat; Prof. Emil Maenner überbrachte sein “Chemet ine” seitens

des Badischen Heimatvereins. Beide Bücher blieben in den Familien für Jahrzehnte neben der Bibel, das Lesebuch für alle

Kinder, obzwar deren Besitz zeitweise strafbar war.

Man hatte eine ungeahnte wirtschaftliche Kraft und kulturelle Reife erlangt. Auch wenn Saderlach nur noch 1502 deutsche

Einwohner hatte (insgesamt : 1774), war man an seine Grenzen gestoßen. Schuld am Rückgang der Bevölkerung war wohl der

erste Weltkrieg, die Auswanderung, aber hauptsächlich die freiwillige Selbstbeschränkung auf 1-2 Kinder. Dies hatte

wirtschaftliche Gründe : eine weitere Ausdehnung des Besitzstandes schien kaum mehr möglich. Oberstes Ziel bei den Bauern

war aber stets die Wahrung und Erweiterung der Nutzflächen. Dem wurde die gesamte Familienplanung unterworfen :

Kinderzahl, Eheschließung sowie Altenteilregelungen. Die Folgen werden einige Jahre später sichtbar.

Die Gemeinde besaß inzwischen (1944) eine Flurfläche von 4593 Joch Ackerfläche, 110 Joch Weingärten und 83 Joch

Obstgärten. Der Ort hatte 520 Hausnummern davon 483 bewohnt. Zudem bearbeitete man schon seit Jahren außerhalb der

eigenen Gemarkung ca. 1650 Joch Pachtfeld von den Nachbargemeinden (Vinga, Fönlak u.a.). Der Besitzstand an neuesten

landwirtschaflichen Geräten war beachtlich. Man hatte die modernsten - teils aus Deutschland importierten - Sämaschinen (102

Stück), Mähmaschinen (80 Stück), Pflüge (650 Stück) -größtenteils der Marke Eberhardt- sowie Eggen (355 Stück). In den

Höfen standen 284 Wägen mit bestem Spannzeug und 755 Zugpferde, 435 Milchkühe, 120 Rinder sowie ca. 1450 Schweine.

Auf den Weiden standen über tausend Schafe.

Der Ort besaß 3 Gaststätten und 4 Kaufläden sowie eine Bäckerei und 4 Metzgerläden mit Fleischhauerei. Ständig im Betrieb

waren zwei Ortsmühlen sowie 2 Schrotereien. Die 1931 gegründete Genossenschaft “Erzeuger“ betrieb eine “Milchhalle” und

baute eine Impfstation. Die Hutweidgesellschaft betrieb eine Deckstation mit eigenen Stallungen (7 Stiere und 7 Eber). Die auf

Selbstverwaltung setzende Gemeinde hatte : Schmiedewerkstätten (4),Wagnereien (5), Tischlereien (5), Schustereien (3),

Schlossereien (2) sowie Zimmermaler und Anstreicher (3) zur Verfügung. Es gab eine Spinnerei und Weberei, Sattler (3), Seiler

(2), einen Kürschner, 4 Friseure, ja sogar eigenständige Baubetriebe (2) mit 8 Maurern und 5 Zimmerleuten sowie einem

eingetragen Baumeister. Die Handelsbeziehungen erstreckten sich mittlerweilen weit über die Kreisstädte Arad oder

Temeschburg hinaus. Die Saderlacher waren plötzlich aktiver, weltläufiger geworden.

Auch das soziale Leben blühte, war beispielshaft organisiert. Um “die Fortbildung der Jugend zu gewährleisten und das

gesellige kameradschaftliche Zusammenwirken“ zu fördern wird 1925 der “Deutsche katholische Jugendverein” gegründet. Er

umfaßte die gesamte männliche Jugend zwischen dem 15. und 21. Lebensjahr. Initiator ist Pfarrer Franz Siebenhaar (Pfarrer in

Saderlach von 1911 - 1943). Er kauft ein Grundstück von “Amerikanern ohne Erben” und stellt es dem Verein als Baugrund für

ein Heim zur Verfügung. In freiwilliger Arbeitsleistung wird das Jugendheim gebaut. Anläßlich der Einweihung findet die erste

große Jugendtagung der Banater Jugend statt und wurde der “Bund der katholischen Jugend” des Banats gegründet (1929). Zur

Fahnenweihe 1936 fand die Gaujugendtagung statt, an der sich alle Vereine des Kreises Arad beteiligten. Siebenhaar ist es zu

verdanken, daß der Jugendverein als Zweigverein einen “Mädchenkranz” (1929) erhält, in welchem alle ‚Maidle‘ von Saderlach

zusammengefaßt waren. 1931 entsteht dann auch noch ein ‚Deutsch - katholischer Frauenverein‘. Der Bauernverein (Schwäb.

Landwirtschaftsverein) organisiert immer wieder Viehausstellungen, u. z.B. 1933 eine große “Wein-und Schiebling”

Ausstellung. Selbst der alte Gewerbeverein erlebt eine Wiederbelebung, und setzt die bis 1907 gelebte Tradition, ab 1920 wieder

fort.

Im Zuge der völkischen Auseinandersetzungen des Banats, spaltete sich der alte Gesangsverein 1925 in zwei Vereine auf (sie

bestehen bis 1944). Zum einen in den “Saderlacher Kirchenchor”‚ (Präses Dechantpfarrer Siebenhaar) unter der Leitung von

Lehrer Franz Kron und später Eisele, zum anderen in den (eher der Huber Grün Bewegung nahestehenden) “Saderlacher

Männergesangsverein” unter der Leitung des Lehrers Johann Karlik, später Kleemann. Beide Vereine hatten etwa die gleiche

Zahl an Aktiven (30) und fördernden Mitgliedern. Wie man sieht, gingen die politischen Auseinandersetzungen auch an

Saderlach nicht spurlos vorüber, doch war man in den großen Vorhaben stets einig.

Noch während des Krieges kam Dechantpfarrer Andreas Pinter (1895-1956) nach Saderlach. Er durchlebte mit der ihm

anvertrauten Gemeinde die Zeiten der gewaltsamen Zerstörung. Weitsichtig veranlaßte er 1945 die Schulschwestern von

Temeschburg, die Saderlacher Schule und den Kindergarten zu übernehmen, so daß wir stets eine deutsche Grundschule hatten.

Er öffnete das bis dahin verschlossene Pfarrhaus für die Kinder, deren Eltern nach Rußland verschleppt waren. Der Pfarrhof

wurde zum Jugendzentrum. Alles war organisiert, vom Fußballspiel bis zum Baden an der Marosch. Jeder fand in ihm einen

ruhenden Pol, ob Heimkehrer, Witwen oder Waisen, er war immer für sie da, fand die passenden Worte des Trostes. Ebenso

unvergessen bleibt unser letzter Priester, Dechantpfarrer Josef Chambre (1905-1989). Die Saderlacher beten noch heute das

Vaterunser in den von ihm eingeführten Rhythmen. Er begleitet die Saderlacher in den Jahren des Abschieds, wohlwissend, daß

er der letzte Seelsorger sein wird. Zwar gab es noch einige glanzvolle Jahre, doch über all dem stand schon der Schatten der

Angst. Wenn auch die Erinnerungen langsam verblassen, so wird das Bild des achtzigjährigen, hageren Priesters niemals

vergehen, wie er mit erlöschender Stimme den Segen Gottes auf die Abschiednehmenden herabflehte. Bis zuletzt gab es einen

begeisterten Kirchenchor. Seine Tradition lebt noch heute in den Liedern, die wir bei den Heimattreffen singen.

Mit dem Schicksal Saderlachs sind drei Lehrernamen eng verbunden. Zur 200-Jahrfeier waren dies Direktorlehrer Andreas

Eisele (1903-1980) und Peter Kleemann (1912-1998). Sie prägten das soziale Leben der Gemeinde. Eisele war gebürtiger

Saderlacher, unermüdlicher Volkskundler und Forscher (in der Alemannenforschung bekannt als “ Isele vu Saderlach “). Die

Angaben Künzigs stammen von seiner Feder. Kleemanns Jahre in Saderlach machten ihn zum Idol der Jugendlichen. Er wurde

“lebenslänglich Wahlsaderlacher”, obwohl er nach dem Krieg Lehrer und Rektor in Wiesenfeldern, Niederbayerns war. Er

schenkte seinen Landsleuten sein Lebenswerk, das “Saderlacher Sippenbuch von 1737-1851”, auf eigene Kosten 1986 verlegt.

Die HOG wird sich bemühen, die Vorarbeiten zum zweiten Band in naher Zukunft abzuschließen.

Die dritte Lehrerpersönlichkeit, Peter Rennar, wird in den sechziger Jahren das letzte Aufflackern einer Jugendbewegung

veranlassen. Auf ihn kommen wir noch später zu sprechen. Hier muß man, stellvertretend für viele weitere deutschbewusste

Frauen und Männer, auch noch unseren langjährigen Heimatarzt Dr. Josef Weiss (1902-1970) erwähnen. Die Gemeinde hatte in

Ihm jahrzehntelang eine feste Stütze und einen engen Vertrauten. Sein Rat war nicht nur als Arzt gefragt, vielmehr war er einer

der wenigen Intellektuellen, die im Ort verblieben waren und das Leid seines Alemannenstammes mitgetragen haben. Im

Rückblick auf die Ereignisse, frägt man sich manchmal, woher diese Menschen die Kraft nahmen, gegen alle persönlichen

Angriffe und Schwierigkeiten (Verhaftungen, Verleumdungen usw.) standhaft zu bleiben: Sie haben die Alten und Kinder in den

schwierigsten Stunden nicht alleingelassen, ihre eigenen Ängste sorgsam verborgen, so daß oft nur die Nächsten ihre Seelennot

kannte. Auch dies ist Teil der Saderlacher Geschichte.

1937 beschloß man z.B. ein “Ahnen- und Kriegerdenkmal” zu errichten. Es kamen über 100 000 Lei freiwillige Spenden

zusammen. Der Auftrag ging an den Bildhauer Sebastian Rothsching (1898-1971). Zur feierlichen Enthüllung am 15.August

1937, senkte Hotzenvater Huber die “Hotzenfahne” der Schwarzwälder, ein letzter, später Gruß an die Siedler und Gründer des

Alemannendorfes Saderlach . Denn das Denkmal steht auf dem Gelände des ehemaligen alten Friedhofs, neben der heutigen

Kirche. An diesen festlichen, fröhlichen Tagen konnte keiner ahnen, daß dies der Beginn des letzten Lebensabschnitts einer so

festen Gemeinschaft sein wird.

Hans Burger, 2000

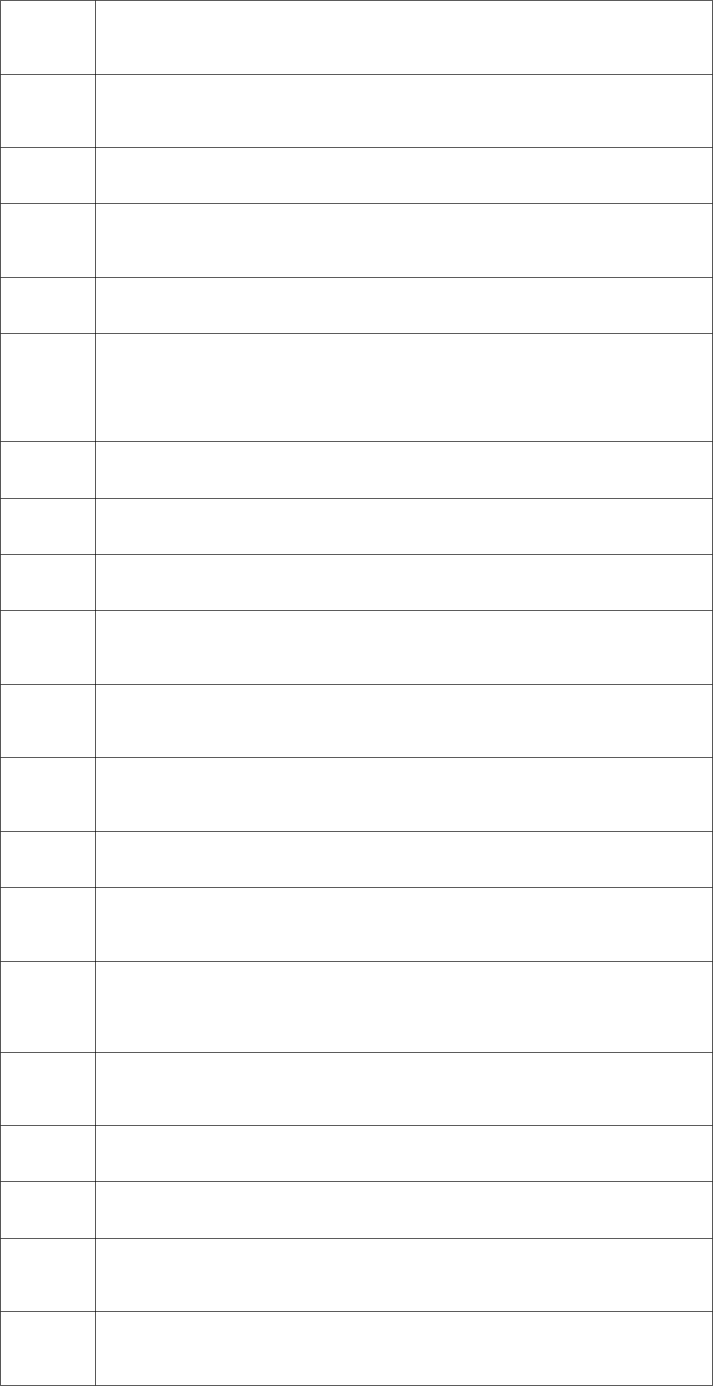

1850

1747 Personen

1579 Deutsche

1870

1939 Personen

1795 Deutsche

1880

2352 Personen

2098 Deutsche

1910

2339 Personen

1860 Deutsche (87,4%)

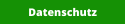

Zeittafel

1792

870 Personen

1802

1082 Personen

1823

1412 Personen

1835

1665 Personen

1848-

1849

Die ungarische Revolution brachte Saderlach die Entlassung aus der

Grundherrschaft.

1849-

1860

Wojwodschaft Serbien und Temescher Banat mit Amtssitz in Temeschburg,

deutsche Amtssprache.

1863

Hungerjahr. Die Armenkomission gibt tägliche Mahlzeiten aus.

1850

Aus der Bürgergarde von 1848 wurde der “Freiwillige Saderlacher Schützenverein“,

bis 1921.

1860

Administrative Angliederung an die ungarische Krone.

1867

Gewaltenteilung Österreich und Ungarn mit nationaler Bevormundung und

Bedrängnis. Es folgte die staats- und volkspolitische Entmündigung mit der

Einführung der ungarischen Sprache in Verwaltung und Justiz, in Schule und

Kirche, im gesamten öffentlichen Leben.

1867

Gründung des Männergesangsvereins

1871

Errichtung der heutigen großen Kirche. (siehe Bilder Kirche)

1889

Gründung der Saderlacher Freiwilligen Feuerwehr. Besteht noch immer.

1883-

1897

In Saderlach wurde doppelsprachig unterrichtet.

1897-

1919

Unterricht in überwiegend ungarischer Sprache, durch deutsche Lehrer. Die Folge

waren katastrophale Schriftkentnisse unserer Großeltern.

1890-

1920

Auswanderung in die Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien, Argentinien usw.

1910

Eisenbahnverbindung nach Arad.

1914-

1918

I. Weltkrieg: 55 Gefallene Soldaten zu beklagen.

1918-

1919

Der erste Weltkrieg brachte das Ende der k.u.k. Monarchie und damit die Auflösung

des historischen Ungarns. Wehrfähige deutsche Männer kämpften in der k.u.k

Armee oder in der ungarischen Nationalarmee.

1890-

1920

Auswanderung in die Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien, Argentinien usw.

1920

Dreiteilung des Banats (Ungarn, Jugoslawien, Rumänien)

1937

200-Jahrfeier der Ortsgründung.

1939-

1945

II. Weltkrieg: 65 Gefallene Soldaten zu beklagen.

1942

Übernahme der wehrfähigen deutschen Jugend aus Rumänien in die deutschen

Verbände.